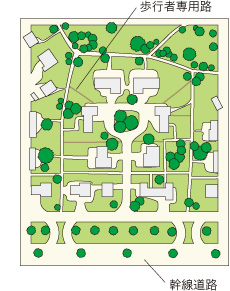

袋小路は迂回しずらい為、図のようなループ式がとられているものが多い。マイカーの保有率が高まった昨今、古い団地では緑地帯は駐車場となり、袋小路には不法廃棄された車が多く見受けられる状況では、住環境の静粛性と安全性をめざしたラドバーン方式の当初の理想も有名無実のものとなってしまっている。 |

グルーピング一般の住宅地においては、「○○町内会」等といった集団の単位があって、世帯同士の緊密な関係も自然と築かれたものでしたが、箱状の住棟の集まりである団地の場合はどうもそういう関係が希薄になりがちです。そこで、住棟をグループ分けすることによって、世帯同士、ひいては住棟間を集団化する試みがなされています。グループの中心には児童公園や集会所という「そと空間」と呼ばれるコミュニティスペースが配置されていて、人々の交流がはかれるようになっています。実際には児童公園になっている場合が多いようで、子供をつれたお母さん方が立ち話をしている光景がよく見られます。(お父さん方は...?) またそれぞれの住棟間には植栽空間や芝生広場などの「マント空間」と呼ばれるプライバシーを保持するための空間が設けられています。 「そと空間」と「マント空間」をどう配置するかによって、グルーピングはいろいろなタイプに分けられます。 |

|

|

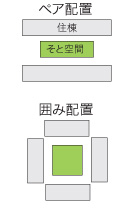

そと空間とマント空間を重ね合わせたタイプ

ペア配置型や囲み配置型といわれるものがこのタイプです。ペア配置型は階段室が北入り型と南入り型が組み合わさったタイプでNSペアとも呼ばれます。 住棟の開口部がそと空間に面していて、外に出たらすぐコミュニティスペースなので、便利でしかも周囲との人間関係も親密になりやすい反面、子供の声がうるさいとか、家の前を歩く人の視線が気になるなど、プラベートなスペースであるマント空間は犠牲になってしまいます。 |

|

|

そと空間とマント空間を分離させたタイプ 直行配置型、平行配置型、放射状配置型といわれるものがこのタイプです。 そと空間が住棟の開口部(階段室)からずれていて、不便でグルーピングの効果も弱いのですが、住棟間はマント空間が確保されていて、静粛性とストレスのない環境になっています。ただし平行配置型などで住棟間が広くとられているような空間は概して子供達の遊び場になりがちで、マント空間としての機能を果たせなくなっている所も多いようです。(私が子供の頃に住んでいた団地がまさにそれで、住棟間の広い芝生は野球場と化していました…) |

|

|

中間型 両者の中間型もあります。 人間関係よりも住環境を重視する人もいれば、その逆の人もいるわけで、まぁどちらがいいとは言えないでしょうね。 |

|

生活関連施設の配置戦後の公営住宅、日本住宅公団初期の団地は銀行や郵便局、病院や商店街といった生活関連施設は周辺の市街地に依存していたのですが、昭和30年代中頃からの郊外型大規模団地への移行に伴って生活関連施設も団地内に設けられるようになりました。このような施設の配置手法については概ね以下の2つに別れます。 |

|

|

分散化させるタイプ

メインのコミュニティセンターとは別個に、近隣住区論における住区(小学校区ー写真のオレンジのエリア)をさらに分化させた分区(主婦や幼児の日常生活圏ー写真の黄色のエリア)ごとに近隣性の店舗、診療所、集会所、保育園などを配置したサブセンターを設けるタイプです。分区は1街区や2街区、A地区やB地区といった単位で分別されているケースが多いです。 分散されていることで、利便性は高いのですが、利用者の対象範囲が小さく、店舗などの発展性は少なくなります。昭和30年代〜40年代の団地では、現在テナントが抜けたサブセンターをよく見かけます。 |

|

|

施設が中央部に集中するタイプ 団地全体の中央部などにすべての施設を集中させるタイプです。住棟位置によっては、遠くなってしまう所もありますが、人間の動線的にも 自然で(銀行行った帰りに店に寄るとか)、同種の店舗が集中することによって、 競争力も高まり、多様性や選択性も高まります。 団地の周辺地域が市街地化してきた 今日では、周辺市街地の店舗等がサブセンター化してきて、厳密な意味での集中化は少なくなっているとも言えます。 |

|

| 参考資料:日本における集合住宅計画の変遷(放送大学) 集合住宅団地の変遷(佐藤 滋/鹿島出版会) 日本住宅公団史 |

|

|